宮沢賢治とくるみ

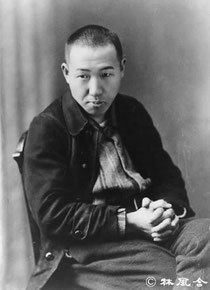

宮沢 賢治

教師 詩人 童話作家 地質研究者

故郷花巻盛岡周辺地域を「イーハトーブ」と幻想し数々の文学作品を遺した宮沢賢治。

死後、生前の、改宗者 菜食主義 非暴力主義 体験主義といった当時としては相当な異端的要素も注目されました。

大学では農業を専攻。土壌Phに着目し石灰散布等を指導、これは現在まで受け継がれています。

尋常小学校時代、罰として水を満杯にした湯呑を持って立たされていた同級生を見かね「辛かろう」と言いその場で水を飲み干してしまった 賢治。

薄給の教師時代にも生徒らを食事に連れ出していた賢治。

没する2年前の35歳 アメニモマケズ を書き遺した賢治。

宮沢賢治という人物像を探れば探る程、彼の底知れぬ 優しさ に行き着きます。

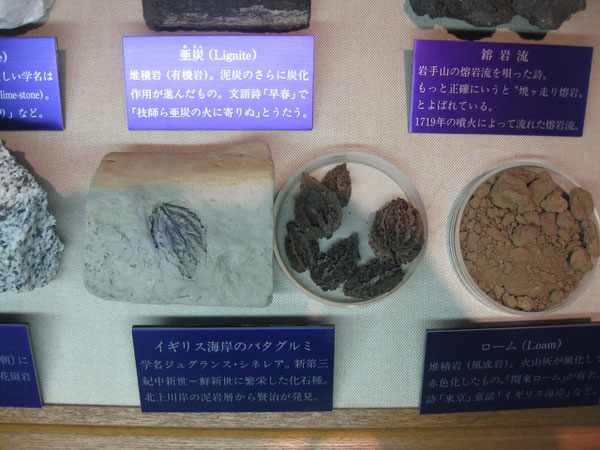

また独学で学者以上の地質学知識を有していた賢治は故郷花巻を流れる北上川の

新第三紀鮮新世 地層から150万年前のバタクルミ(現在は絶滅)の化石を発見。

日本で始めてクルミの化石を発見したのは宮沢賢治でした。

宮沢賢治の代表作のひとつに「風の又三郎」があります。この物語は、ちょっと風変わりな出だしで始まります。

どっどど、どどうど、どっどど、どどう

青いくるみも吹きとばせ

すっぱいかりんも吹きとばせ

どっどど、どどうど、どっどど、どどう

小学校の2学期が始まる9月1日、転校生が教室に現れ、子ども達との交流が繰り広げられます。高原の野原で馬を追い、森でヤマブドウを取り、川で魚をつかまえたりします。そして風のようにまた転校していく物語です。

クルミは9月から10月にかけて、青かったクルミがだんだん黒ずんできて自然に落ちます。9月1日ころは完全に実ができるまでには少し早く、風で落とされてしまうと良いクルミになりません。なお、「青いくるみ」とは言っても、青信号と同じで実際には緑色をしています。

くるみの木の下は・・・

くるみの木の下では他ではない特徴があります。

まず、モグラ君が生活している確立が非常に高いです。

2日餌を食べないと餓死してしまうといわれるモグラにはカロリーが必要です。

秋口のモグラはせっせとくるみを拾い巣の中に貯蔵し、冬眠明けの食事として準備します。

雪もとけた春先くるみの木の下に行くとくるみの殻が一箇所に捨てられていたりします。

近くには必ずモグラ家の玄関があるはずです。

自動車でくるみを割るカラス君

人間を含め雑食性生物のほとんどはくるみのおいしさと栄養を知っています。

例えばハムスターやリス。 こういった小動物はオニグルミのおいしさを知っています。

くるみの筋をカリカリ齧りおいしそうにほうばります。

また鳥類の中で凄いのはカラス。

カラスは昔からくるみのおいしさと栄養を理解してます。

自分たちでくるみを割れないカラス達は高い所から地面に叩きつけくるみを割る生態行動を親から子へ何世代も前から受け継いでいます。

そんなカラスの生態行動に最近変化が見られます。

それは・・・ 自動車にくるみを踏ませて割るニュータイプカラス達です。

落としてもなかなか割れないくるみに業を煮やしたカラス君。

そんな時偶然通りかかった自動車がくるみを踏んでいきました。

すると今まで割れていないくるみが見事に粉々に♪

ここで頭の良いカラスからニュータイプが派生します。

自動車の轍にくるみをセット族です。

2008年にはくるみを人間に割らせるという本当に頭の良いカラスまで現れました。

以前自宅の近くでくるみ割りに苦労していたカラスを助けてやったことがあります。

かわいそうなので足で踏んでやりました。 何度か・・・

頭の良いカラスは覚えました。

人間にはおかしな奴がいてくるみを割って立ち去る奴がいることと、それとそのおかしな奴の家の場所です。

2008年の一時期だけでしたが私の家の前に意図的にくるみを置いて待っているカラスがいました。

面倒ですが悪い気はしません。 オニグルミが取持ってくれた人間とカラスの縁でした。

2013年も春 シジュウカラの餌付けに成功

さあ今年も春がやってまいりました。

東京では桜も開花したようですが盛岡では雪が舞うこともあります。

3月26日、毎年やってくるシジュウカラの夫婦が来ました。

今年特別に用意していたエサはオニグルミ!

シジュウカラは真っ先に飛びつきおいしそうにほうばりました。

このシジュカラですが非常に賢い鳥でイギリスでは、近縁種 P. major が、牛乳配達の車の後を追っていき、配られた牛乳のふたをこじ開けて牛乳を飲む行動が報告されています。

私がシジュウカラの餌付けを始めたのは4年程前から、近くで成長するアゲハ蝶の幼虫をシジュウカラが捕食してしまうので幼虫よりおいしいエサをあげ始めたという訳です。

背後に私がいる事すら忘れ一心不乱にオニグルミを食べるシジュウカラ君でした。

くるみの棘

全てのくるみの木に棘はありませんがくるみの木は棘のようなものを備えています。

それは他の植物との生存競争に勝ち残る為にくるみが考え出したユグノン及びその変性成分です。

この成分は特定植物の酵素の運搬を阻害することによるアレロパシー効果があります。

また多くの植食昆虫に対して攻撃力があります。

つまりくるみの木の下は害虫が極めて少なく、ユグノンに耐性を持つ植物には楽園なんです。

くるみ泥棒

5月12日 もりおか若者プロジェクトさんのはからいで てどらんご(旧市街地でのフリマ)に参加させてもらいました。

まぁそんな物販報告をしても仕方がない訳でありまして、販売中にくるみのかけらを持ち去った世界一小さくてかわいい泥棒君を紹介します。

盗まれながらもなんだか応援したくなるアリちゃん♪

くるみはトナカイだった!!!

地球は青かった。

そして

くるみはトナカイだった。

ガガーリンが言ったとか言わないとか・・

トナカイ どこ!

桃栗3年柿8年 さてくるみは?

くるみは「種」ですから条件が揃えば発芽します。

川の流れに身をまかせ、流れ着いたその地で芽を出します。

さて、鬼ぐるみは発芽してから何年後に実をつけるのか・・・

桃栗3年柿8年。 くるみは字余りなので採用されませんでしたが、

実をつけるまで非常に時間のかかる種族です。

マイペースなくるみは成長が早くありません。

秋に落ちた実(種)は翌年春地中から顔を出します。

1年目は50センチ程成長し、葉を落とし冬を迎え

2年目は殆ど伸びません。 むしろ1年目より背が低いくるみもあります。

これはくるみが2年目に樹皮形成に入るからだと考えられます。

1年目のくるみは緑のストローのような感じですが2年目には灰色のストローになります。

2年目に樹皮形成した後はどんどん成長します。

くるみは発芽後7年~12年位で実をつけます。

ただ例外もあり12年を過ぎても実をつけない個体もあるし、去年まで実をつけていた個体が突然実をつけない事もあります。

オニグルミって本当にきまぐれなんです。

オニグルミの「うまみ」とは

オニグルミ単体を噛み締めゆっくりと味わうと舌の両サイドの味蕾 (みらい 味を感じる感覚器官)で「うまみ」を認識しているのが分かります。

さて舌の両サイドの味蕾は甘い辛い苦いしょっぱい酸っぱいどのセンサーなのか調べると、舌両サイドは酸っぱいセンサーでした。

???

オニグルミって酸っぱくないじゃん。

そこで原点に戻り「うまみ」を紐解きます。

うま味物質として知られているものにグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸などが挙げられます。

共通のキーワードは『酸』だから酸っぱいセンサーが感知したのでしょう。

自然界にはハエトリシメジのうま味成分のトリコロミン酸 やイボテン酸など未知のうまみ成分が存在します。

オニグルミには未知のうまみ成分 なんとか酸 があると思います。

一般社団法人 SAVE IWATE

一般社団法人 SAVE IWATE